雑貨業界・小さな会社の海外チャレンジ:日米で違う!雑貨ビジネスの関税事情をのぞいてみよう

トランプ政権による関税政策のインパクト

2025年1月、アメリカでは共和党のトランプ政権が発足し、就任以来さまざまな改革を急速に推し進めています。中でも、4月に入って各国に課された、相互関税(reciprocal tariffs)のアナウンスは、世界に大きな衝撃を与えました。

トランプ政権が導入した相互関税(Reciprocal Tariffs リシプロカル・タリフ)はは、特にアメリカが貿易赤字を出している国々に対して、「対等な関税水準」を求める名目で課される追加関税として使われています。一見 “公平な関税制度” を目指すように見えますが、実態としては特定の国の関税政策に対する報復措置、つまり報復関税(Retaliatory Tariffs リタリエイトリ・タリフ)として機能しています。

「アメリカを食い物にしてきた国には、同じだけの負担を課すべきだ」という考え方が背景にあります。

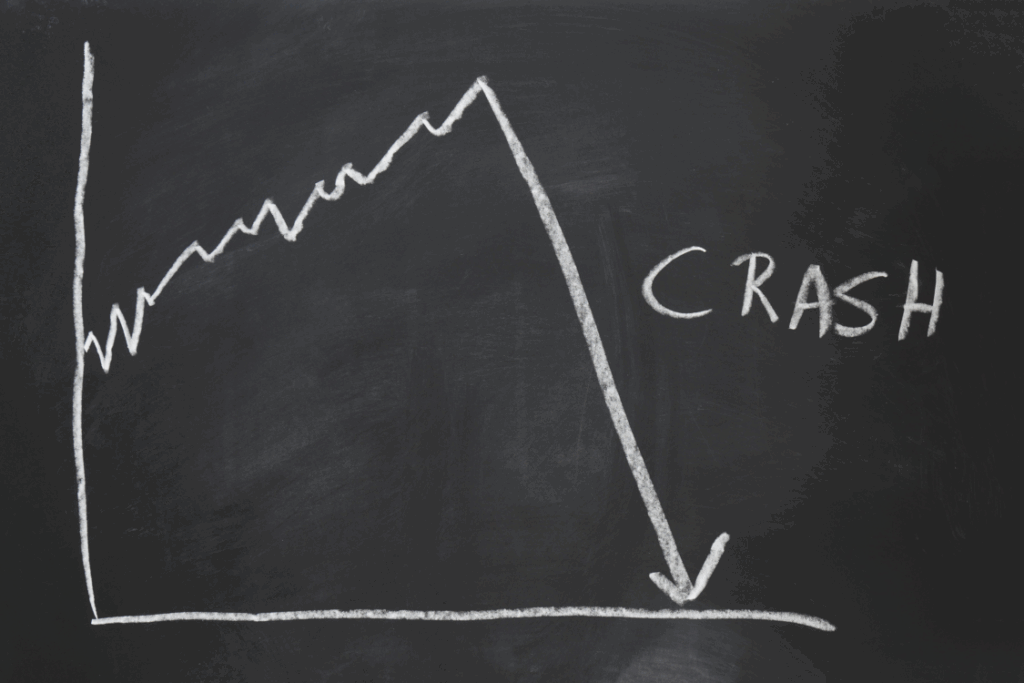

その後、追加関税を課せられた各国は大慌てとなり、ニューヨーク株式市場も大暴落したことは記憶に新しいと思います。アメリカ国民も、毎日のようにTariff の影響をニュースで見るようになり、これまで輸入品や関税率といったトピックにはほとんど関係ががなかった人々でさえ、各国に課されたTariffによってiPhoneや自動車だけでなく、日用品や食料品など生活必需品の価格までが上昇すると、慌てて購入に走る人たちが多数出るなど現実に直面するようになり、Tariffの影響を実感し始めました。これに伴い多くの都市で抗議活動も広がっていきました。

相互関税の発令で株や債券が売られるなどの大きな影響もあり、一時的な措置として、90日間に限り中国以外の国については追加関税が一律10%に引き下げられました。

ただし、商品によっては免除対象となるケースも出てくるなど、トランプ政権が掲げる関税政策は度々変更されており、状況は日々目まぐるしく変化しています。

こうした変動の中で、どのタイミングでブログを書くべきか悩み続けていたのですが、

少しでも多くの中小雑貨事業者の方に、日本とアメリカの税制の違いを理解していただき、今後の海外ビジネスの参考にしてもらえたらと思い、執筆を決意しました。

中国以外の国からの輸入品に対して課される相互関税は、一旦、90日間に限り24%から一律10%へと引き下げられました。

しかしながら、中小の雑貨業界ではもともとマージンの幅が小さく、消費者が支払える価格にも限界があるため、輸入関税の増加をそのまま価格に転嫁することは容易ではありません。

その結果、商品価格が上昇し、消費者の手が届かなくなるリスクが高まります。

この影響は、日本の雑貨企業やアメリカで日本製品を輸入・販売する企業、そして最終的には消費者にまで広く及ぶことになるでしょう。

今回のブログでは、日米の関税や税制度の違い、トランプ政権が度々口にする「非関税障壁」について、さらに次回のブログでは日米間のビジネス構造の違いについて、日米両市場で雑貨商品の輸出入を経験してきた中小企業の立場から検証してみたいと思います。

関税(Tariff)に関する基本用語の整理とその背景

今年4月、トランプ政権が貿易赤字を抱えるすべての国に対して新たな関税(Tariff)を課すと発表した際、アメリカ国内でも「Tariff」について正確に理解していない人が少なくありませんでした。これは、一般市民にとってTariffという言葉が必ずしも身近ではなかったことを示しています。

「Tariff(タリフ)」は、日本語では「輸入関税」や「関税率」と訳されることが多く、アメリカでも「Import Tax」「Import Duty」「Customs Duty」など、さまざまな呼び方で使われています。

中小の雑貨事業者にとって、製造に必要な原材料や商品を海外から輸入する際は、「輸入関税」の負担を意識されている方も多いと思いますが、一方で、これまで日本国内だけで販売していた事業者が、アメリカ市場への展開を考える際には、必ず「Tariff」の存在に直面しますので、これらの用語の違いを正確に理解しておくことが大切です。

まずは、アメリカと日本の貿易において避けて通れない「関税」に関連する英語表現について整理しておきましょう。

主な用語の解説:

Tariff:輸入品に対してかかる関税、関税率、関税制度のことを指します。

Import Tax:一般的に日本語で輸入税と訳され、輸入時にかかる税金全般を指します。商品を輸入する際にかかる消費税なども含まれることがあります。

Import Duty:輸入品に対して実際に支払う関税の金額を指します。貨物が輸入する国に入った際に発生します。

VAT:商品やサービスに対してかかる付加価値税(Value Added Tax)で、一般的には消費する際にかかりますが日本では輸入時にも「国内消費税」としてかかります。

アメリカ政府が追加関税や相互関税について「Tariff」を頻繁に使うので、主にニュースでTariffとして認知されますが、一方で、ビジネスの場では「Import Duty」が使われることが多く、使い分けに注意が必要です。

日米の関税や税制度の違いについて

トランプ大統領は、各国が長年「アメリカを食い物にしてきた(rip us off)」と繰り返し発言してきました。この言葉には、「アメリカが他国から不当に利用され、損をさせられてきた」という強い不満が込められており、貿易赤字の是正や新たな関税政策の正当性をアピールするために頻繁に用いられました。

では、実際に何が「不公平」だとされているのでしょうか?

たとえば、日本のニュースでは、今回の関税政策によって日本の自動車産業が打撃を受けることから、日米の関税制度を自動車を例に挙げて比較する場面がよく見られました。その中で、どのチャンネルでもニュースキャスターが、「日本はそもそも車に関税をかけていません。」と強調していたのを見て、個人的には少し違和感を覚えました。

たしかに、「車本体」には関税がかからない(0%)というのは事実ですが、アメリカから車を輸入した場合、本体価格以外に一切の費用や税金がかからずに日本国内に入ってくるのか?といえば、決してそうではありません。

ここからは、日米間で中小規模の雑貨ブランドの海外展開に関わってきた立場から、実際に私自身が経験した輸出入の事例をもとに、日本に商品を輸入した場合と、アメリカに商品を輸入した場合で、関税や税制がどのように異なるのかの比較を紹介したいと思います。

具体的には、日本側で輸入した場合に支払った税金、アメリカ側で輸入された際にかかった関税やコストなど、実例に基づいた比較を通じて、トランプ大統領が言う「不公平」が本当にどこにあるのかを、個人的な見解も含みますが、一緒に見ていきたいと思います。

アメリカから日本に商品を輸出し、日本国内で海外から商品を輸入した際に支払う関税

先日、アメリカの中小雑貨ブランドのアパレル雑貨商品を日本の支店に輸出 (日本側で輸入) した際の関税の請求書が届きました。アメリカ本店側が日本の輸入税を支払ったため、請求書がアメリカ本店側に届きましたが、下記のような記載がありました。

Custom Duty (輸入関税):

これはCIF価格(本体価格(Cost)輸送費(Freight)輸送保険料(Insurance))にHSコードに基づいた関税率をかけた金額です。

Original VAT(付加価値税) :

これは消費税10% (内訳:輸入消費税 7.8%+地方消費税2.2%)です。

このブログを読まれる方は既にご存知の方がほとんどかもしれませんが、日本で輸入した商品に対して関税率はどう決まるのかを見ていきましょう。

関税率は、本体商品の「HSコード(統一商品分類)」に基づいて決まります。HSコードとは、「Harmonized System(調和システム)」の略で、世界共通の品目分類番号です。

日本で関税率を割り出すステップは下記になります。

- 商品ごとにHSコードを特定する。(素材、形状、用途など)

- そのHSコードに紐づいた関税率(Tariff Rate)を確認。

- CIF(本体価格+輸送保険+輸送費)価格を割り出す。

- CIF価格X関税率で関税額を計算

たとえば、綿製のTシャツであれば、HSコードは6桁までは世界共通で6109.10です。日本では通常9桁まで分類されていますが、アメリカでは10桁までと、国によってどこまで細かく分類するかは異なります。

実例:綿100%のアメリカ製Tシャツを日本に輸入する場合の税負担

では、綿100%のTシャツ(HSコード:6109.10.0001)をアメリカから日本に輸入する場合、どの程度の税金負担がかかるのか、輸送費の違いによる2パターンの例で見てみましょう。

金額が大きいと感覚がつかみにくくなるため、ここではできるだけ分かりやすくするために、あえて非常に小さな金額を使ってシミュレーションしています。

輸入シミュレーション:輸送費 ¥50,000の場合と¥30,000の場合比較

日本で輸入する商品:綿100%のアメリカ製Tシャツ

本体合計価格:¥100,000

HSコード:6109.10.000:「綿製のTシャツ(編物)」に該当

関税率:10.9%(WTO協定税率、2025年5月時点の一般的な税率)

輸送費:¥50,000のパターン

ステップ 1:CIF価格の計算(商品価格+輸送費)

- 輸送費:¥50,000

- 合計:¥100,000 + ¥50,000 = ¥150,000

ステップ 2:保険価額の計算(保険倍率×1.1)輸送中の万が一の損害に備えて商品価格+送料の合計に約10%の上乗せ(1.1倍)をして計算(あくまで保険料を計算するための便宜的な掛け率)

- ¥150,000 × 1.1 = ¥165,000

ステップ 3:保険料の計算(保険料率0.4%)一般的な雑貨・アパレル・日用品などの保険料率0.4%を使用。

- ¥165,000 × 0.004 = ¥660

ステップ 4:CIF価格(保険料込み)

- ¥150,000(商品+送料) + ¥660(保険) = ¥150,660

ステップ 5:関税額の計算

- ¥150,660(商品+送料+保険料) × 10.9% = ¥16,822

ステップ 6:課税標準(CIF+関税)

- ¥150,660 + ¥16,822 = ¥167,482

ステップ 7:輸入消費税・地方消費税

- 輸入消費税(7.8%):¥167,482 × 0.078 ≒ ¥13,064

- 地方消費税(2.2%):¥167,482 × 0.022 ≒ ¥3,685

- 消費税合計:¥16,749

最終的な税額合計

- 関税:¥16,822

- 消費税合計:¥16,749

- 合計税額:¥33,571

輸入税率は、¥33,571(合計税額)÷¥100,000(本体価格)=33.57%

では輸入の際の輸送費が¥30,000になった場合を、上記のステップ1~ステップ7に数字をあてはめ合計税率を計算すると、最終的な税額合計は、

輸送費:¥30,000のパターン

- 関税:¥14,233

- 消費税合計:¥14,481

- 合計税額:¥28,714

輸入税率は、¥28,714 (合計税額)÷¥100,000(本体価格)=28.71%になります。

綿100%のTシャツ10万円分を、5万円の国際送料で日本に輸入した場合、最終的に約¥33,571円の税金(関税+輸入消費税+地方消費税)がかかります。仮に送料を3万円に抑えられた場合でも、¥28,714の税負担が発生します。送料を抑えることで税額は下がりますが、それでも本体価格に対する税負担率は約28〜34%に達し、まるで関税率が30%以上あるように感じられてしまうのが実情です。

ここまで見てきたように、日本で商品を輸入する場合の税率を割り出すには、ステップ1からステップ7のように複雑な計算が必要です。特に重要なのは、日本の輸入制度では「CIF価格(=商品価格+運賃+保険料)」を基準に関税が課されるという点です。そして、その関税を加えた金額に対して、さらに輸入消費税(7.8%)と地方消費税(2.2%)の合計10%が課税されるため、実質的な負担は関税率だけでは測れない大きさになります。

特に中小企業にとっては、大量輸入による送料単価の引き下げが難しく、輸送費の割合が本体価格に対して高くなりがちです。その結果、同じ商品を輸入しても、大企業と比べて単価あたりのコストが大きくなり、利益を確保しにくい構造に置かれています。輸入ビジネスはスケールメリットが効く世界であり、小ロットでの輸入を前提とする中小事業者にとっては、非常に割に合わないビジネスになってしまうこともあるのです。

こうした背景から、日本においては、たとえTシャツが「関税率10.9%」と表示されていたとしても、実務上の税負担ははるかに大きくなる可能性があります。送料や保険料、消費税を含めた最終的な負担は30〜40%に達することもあり、輸入者にとって実質的な“見えにくいコスト”となっています。結果として、海外の企業からは「日本市場は関税以外のコストが高く、開かれていない」と捉えられることもあり、こうした構造はトランプ政権が指摘していた“非関税障壁(Non-Tariff Barriers)”のように機能しているとも言えるでしょう。

では、逆に、日本製の綿100%のTシャツをアメリカに輸出し、アメリカ国内で輸入業者が支払う関税や税関手数料を見ていきましょう。

先ほどの日本に輸入する場合の例と比較しやすくするため、金額は日本円で算出しています。

日本から商品を輸入した際に届いたFedExの関税請求書には、以下のような記載がありました。

- Customs Duty:10桁のHSコードに基づいた関税率

- Merchandise Processing Fee(MPF):0.3464%

※MPFはアメリカの税関(U.S. Customs and Border Protection, CBP)が課す通関手数料で、最低料金は$31.67、最高額は$614.35。(2025年5月時点)

アメリカで輸入する商品:綿100%の日本製Tシャツ

- 本体合計価格(FOB):¥100,000

- 使用HSコード:6109.10.0040(綿100%・女性用Tシャツ)

アメリカでの関税構成(2025年5月時点):

- 基本関税率(MFN):16.5%

- 追加関税(相互関税):10%(今後変更される可能性あり)

- 合計関税率:26.5%

関税の計算(FOB価格に対して):

- 基本関税(16.5%):¥100,000 × 16.5% = ¥16,500

- 追加関税(10%):¥100,000 × 10% = ¥10,000

- 合計関税額:¥16,500 + ¥10,000 = ¥26,500

では、商品本体価格(FOB)=¥100,000、送料=¥30,000、保険料=¥1,000 と仮定して、MPF(Merchandise Processing Fee)を計算してみましょう。

MPFの計算方法(CIF価格 × 0.3464%)

1.CIF価格の算出:

- 本体価格(FOB):¥100,000

- 送料(Freight):¥30,000

- 保険料(Insurance):¥1,000(仮)

CIF価格=¥100,000 + ¥30,000 + ¥1,000 = ¥131,000

2. MPFの試算(日本円ベース):

¥131,000 × 0.3464% = ¥453.78

※実際には米ドル建てで計算され、為替レートによって若干の差が出ます。また、MPFには最低額($31.67)があるため、それ以下の場合でも最低料金が適用されることに注意が必要です。

たとえば、為替レートが $1 = ¥150 だとすると:¥453.78 ÷ 150 = 約 $3.03 → 最低料金の $31.67 が適用されます。

送料が ¥30,000 の場合も、CIF価格に応じてMPFは増加しますが、MPFの絶対金額が$31.67未満であれば、最低料金が適用されるため、実務上は送料をたとえば、送料を¥30,000から¥50,000に増やしたとしても、MPFの課金額が$31.67未満であれば、最低料金が適用されるため、実際の手数料は変わらないことが多いのです。

より高額な輸入、または複数口輸送などではMPFが上限に近づくこともありますが、中小ロットではほとんど「最低料金$31.67固定」と捉えて差し支えありません。

アメリカの場合、関税自体はFOB価格(商品価格)のみに対して課され、送料や保険料は関税の計算に含まれません。したがって、たとえ送料が3万円でも5万円でも、関税額は一定です。ただし、MPF(Merchandise Processing Fee)という税関手数料は、CIF価格をもとに計算されるため、送料・保険料の金額によって若干の変動はあります。それでも、MPFの料率(0.3464%)は比較的低く、かつ上限額・下限額も決まっているため、日本のように送料が全体の税額に大きな影響を与えるほどではありません。

もちろん、アメリカでも大量に仕入れた方が物流コストの効率は上がりますが、関税そのものは一定であるという点において、日本ほど構造的な不利を生みにくい仕組みといえるでしょう。

日本の検査の厳しさ等も様々日本の非関税障壁として挙げられていますが、日本の関税の仕組みや税制そのものも、非関税障壁の一つではないか、と考えています。

このように、制度の違いが、スモールビジネスにとっての“輸入のしやすさ”に直結しているという視点は、見落とされがちですが非常に重要です。

まとめ

日本側の「税負担」:変動しやすい

- (CIF × 関税率)+(CIF+関税 × 10% 消費税)

アメリカ側の「税負担」:ほぼ一定

- (FOB × 関税率)+(CIF × 0.3464%[MPF])

関税に関する確認ポイント

- 関税率は、国ごとの制度や貿易協定の有無、原産地証明書の提出状況などによって変わることがあります。

- 特恵関税(EPA/FTAなど)が適用されれば、関税が0%になるケースもあります。

- 正しいHSコードを特定することが、正確な関税計算の第一歩です。

※今回の計算例は、あくまで「商品の価格を基準にした場合(FOB条件)」での一例です。実際の取引では、どこからどこまでの輸送費を誰が負担するかによって、関税や手数料の計算が変わることもあります。少し複雑に感じるかもしれませんが、初めて輸入をする際には、仕入れ条件や見積もり内容をしっかり確認しておくことが大切です。

大企業であれば、社内に貿易管理の専門チームを置き、リスクを適切に管理する体制が整っていますが、中小企業の場合、関税対応が“Guess Work(勘や推測)”になってしまうことも少なくありません。

だからこそ、早い段階から正確な情報を得て、信頼できる通関業者や物流会社と連携することが、継続的で安全な国際取引を行う鍵となります。

正しい知識や対応を欠いたまま、独断で輸出入を進めた結果、後から高額な関税差額やペナルティを課されるケースも実際に起こっていると聞きます。

そうならないためにも、専門家やパートナーへの相談を惜しまず、慎重に進めていくことを強くおすすめします。

今回のブログでは、日米の関税や税制度の違い、そしてトランプ政権が度々口にする「非関税障壁」について、個人的な見解を含めて取り上げてみました。次回のブログでは、日米間のビジネス構造の違いについて、両市場で雑貨商品の輸出入を経験してきた中小企業の立場から、より実務的な視点で検証してみたいと思います。